Habsburg Marriages

What's Habsburg History of Habsburg

「汝、オーストリアを結婚によって幸福にすべし」

という家訓を持つハプスブルク家。

日本においても世界史の授業では必ずと言っていいほど耳にする「ハプスブルク家」、かつてヨーロッパにおいて絶大な影響力を誇った世界屈指の名門家。

オーストリアを拠点に中東欧、ネーデルラント、スペインなどに支配に広げ、カール5世の時代には中南米やアジアにも領土を獲得。十五世紀以降、神聖ローマ帝国皇帝位を代々世集しました。

ナポレオン戦争による神聖ローマ帝国解体後は、後継のオーストリア帝国の皇帝となった。第一次大戦後に、帝国が終焉を迎えるまで、数世紀にわたり広大な領土と多様な民族を統治した。

最後の皇帝フランツ・ヨーゼフ、皇后エリザベート、マリアテレジアの末娘、マリー・アントワネットなど、今でも語り継がれ大勢のファンを持つ一族である。

こちらではそのハプスブルク家の華麗なる歴史について、一部ご紹介いたします。

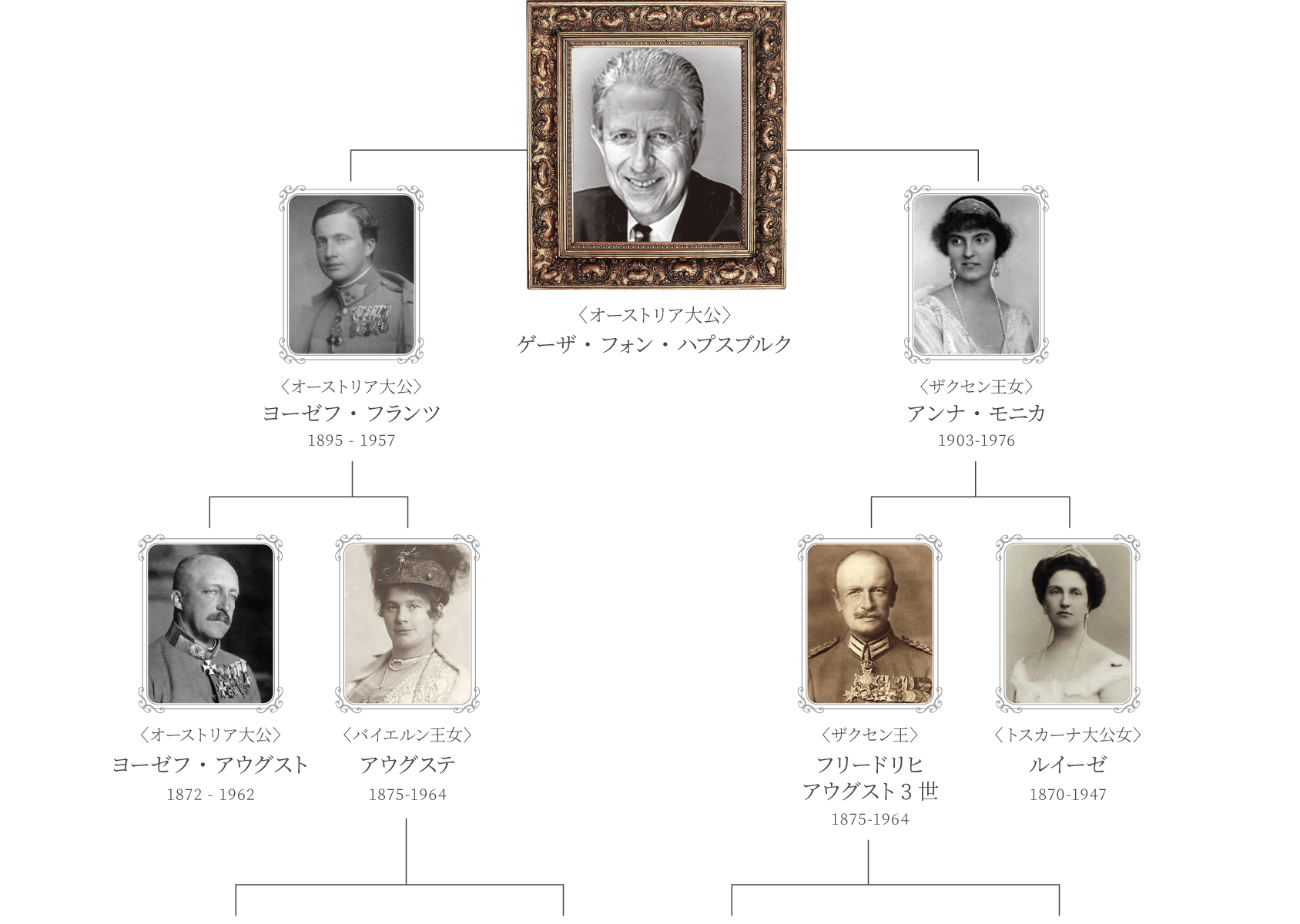

Géza von Habsburg Profile

ゲーザ・フォン・ハプスブルク大公

美術史と考古学の博士であり、オーストリア皇帝フランツヨーゼフ1世の直系の末裔でザクセン王国最後の王の孫。

美術史学者でもあるゲーザ大公は、7ヶ国語を自在に操り、23年間クリスティーを始め、ハプスブルクオークションハウスなど2つのオークションハウスの議長を務めました。

また世界史に残る宝飾ブランド「ファベルジェ」の世界的第一人者であり、メトロポリタン美術館をはじめ、世界的な美術館においてキュレーターとして何十万人もの観客を魅了した3つのファベルジェ展覧会を大成功に導きました。

Family Tree House of Habsburg

Origin History of Habsburg

ローマ王 / バイエルン公 / ブルグント王

ボヘミア王 / ザクセン選帝候

1273年にハプスブルク伯ルドルフがドイツ王(皇帝に戴冠していない神聖ローマ帝国の君主)に選出されて世に出ました。

ルドルフ1世は、1278年ボヘミア王オットカール2世をマルヒフェルトに破り、1282年にオットカール2世の所領であったオーストリアを息子に与え、ドイツの東南地方に勢力を広げます。

ハプスブルク家は1308年にルドルフの子アルブレヒト1世が暗殺されてから一度ドイツ王位(帝位)を失いますが、オーストリア公として着実に勢力を広げ、やがてルドルフ4世がオーストリア大公を自称しました。

1438年にアルブレヒト2世がドイツ王になってからはドイツ王位を完全に世襲化することに成功し、1508年にマクシミリアン1世がローマ教皇から戴冠を受けずに皇帝を名乗り始めます。この頃、婚姻関係からハプスブルク家はブルゴーニュ公国領ネーデルラントとスペイン王国とナポリ王国を継承し、皇帝カール5世のもとでヨーロッパの大領土を実現ししました。当時のスペインは中南米を植民地として支配していたため、カール5世の領土は「日の沈まぬ」大帝国であった。

さらにカール5世の弟フェルディナントが、ハンガリー王国、ボヘミア王国に選出されたため、ハプスブルク家は東欧における版図を飛躍的に拡大しました。カトリックの擁護者としてプロテスタントと戦ったカールは1519年に祖父マクシミリアン1世の所領を弟フェルディナントと分割したため、ハプスブルク家はスペイン系ハプスブルク家とオーストリア系ハプスブルク家に分かれた。

カール5世がオーストリア、ハンガリー王国、ボヘミア王国を領有した事実はないため、1556年のカール5世の退位をもってスペイン系とオーストリア系に分かれたとする記述(ウォーラーステインなど)は誤りであるが、1549年に取り交わされた協定で弟フェルディナント一世の子孫が神聖ローマ帝国の帝位を世襲することになりました。

https://ja.wikipedia.org/

スペイン・ハプスブルク家について

カスティーリャ王 / レオン王 / アラゴン王

シチリア王 / ポルトガル王 / ナポリ王

ネーデルラント統治者 / ミラノ公 / イングランド王

スペイン・ハプスブルク家は、16世紀から18世紀にかけてスペインを支配しました1516年にフェリペ1世がスペイン王位を継承したことで、スペインに進出しました。フェリペ1世は、神聖ローマ帝国皇帝カール5世の息子であり、ハプスブルク家はスペインと神聖ローマ帝国を両方支配するようになりました。

スペイン・ハプスブルク家は、16世紀に最盛期を迎えました。フェリペ2世の時代には、アメリカ大陸の植民地を獲得し、世界最大の帝国を築きました。しかし、17世紀に入ると、スペイン・ハプスブルク家は衰退し始めます。オランダ独立戦争、フランス王国との三十年戦争、スペイン継承戦争などの戦争に敗れ、領土を失っていきました。

スペイン・ハプスブルク家は、1700年にカルロス2世の死とともに断絶しました。カルロス2世には子供がいなかったので、スペイン王位はブルボン家が継承しました。

https://ja.wikipedia.org/

オーストリア・ハプスブルク家から

ハプスブルク・ロートリンゲン家へ

ローマ皇帝 / ボヘミア王 / ハンガリー王

カール5世の弟フェルディナント1世に始まるオーストリア・ハプスブルク家は1648年に三十年戦争終結とともに結ばれたヴェストファーレン条約によって弱体化した。

しかしオスマン帝国の第二次ウィーン包囲(1683年)撃退の後、ハプスブルク家は力を取り戻し、オスマン帝国を破りハンガリーを奪還する(1699年、カルロヴィッツ条約)。スペイン継承戦争では、ハプスブルク家に支援を申し出たプロイセン公国のホーエンツォレルン家に王国(プロイセン王国)としての地位を与えるなど、帝国としての国体を取り戻していきます。

1740年、カール6世が男子を欠いたまま没したため、神聖ローマ皇帝位を喪失し、オーストリアは長女マリア・テレジアが相続したものの、それを不服とするプロイセンなど列強との間にオーストリア継承戦争が勃発しました。オーストリアはシュレジエンを失うなど一時苦境に陥るが、イギリスの援助を受け劣勢を挽回し、1748年アーヘンの和約によってオーストリア、ベーメン、ハンガリーの継承を承認されることとなります。

また、マリア・テレジアの夫であるフランツ・シュテファンが1745年に神聖ローマ皇帝となったことで、ハプスブルク・ロートリンゲン家として帝位を奪還した。

その後、大国化するプロイセン王国に対抗する為、フランスと接近(外交革命)。これがフランス王太子ルイ(ルイ16世)とマリア・アントーニア(マリー・アントワネット)の結婚である。しかしこの行為は、ドイツ諸侯の支持を失い、神聖ローマ皇帝としての権威を損なう結果となった。しかし大国としての地位を確保し、プロイセン、ロシアと共にポーランド分割に参加。更にマリア・テレジアとその息子ヨーゼフ2世は、啓蒙主義を推し進めるなど、積極的に富国強兵に努めた。

しかし1789年のフランス革命は、ハプスブルク家に衝撃を与えた。ルイ16世とマリーアントワネットの処刑は、ハプスブルク家に脅威を与え、プロイセンと共にフランスに出兵する。しかしフランス革命政府に敗れるなど失態を犯し、挙げ句の果てにナポレオン・ボナパルトと言う英傑を生み出させ、やがて全ヨーロッパにナポレオン戦争の災禍に呑み込まれ行く動乱の時代に突入して行くのです。

https://ja.wikipedia.org/

神聖ローマ帝国解体後

オーストリア皇帝 / ハンガリー国王

ボヘミア国王 / クロアチア王

19世紀初頭に神聖ローマ帝国はナポレオン・ボナパルトの攻勢に屈して完全に解体し、ハプスブルク家のフランツ2世(オーストリア皇帝としてはフランツ1世)は1806年に退位した。

一方フランツは1804年にナポレオンがフランス皇帝として即位したのを受けて、オーストリア皇帝に即位していたため、オーストリアの帝室として存続した。そして、ナポレオン1世追放後の欧州において、ウィーン体制護持の神聖同盟の一角として地位を保持し、ドイツ連邦内においても優位を保っていた。

しかし、クリミア戦争でロシア帝国と敵対し神聖同盟は事実上崩壊し、1859年にはサルディニアに敗北しロンバルディアを失い、1866年の普墺戦争で大敗を喫し、ドイツ連邦から追放、と国際的地位を低下させた。国内でも多民族国家であることから諸民族が自治を求めて立ち上がり、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世も妥協し、ドイツ人とハンガリー人を指導的地位にし、帝国をオーストリア帝国とハンガリー王国とに二分して同じ君主を仰ぐ二重帝国に改編し、1867年にオーストリア・ハンガリー帝国となった。それでも以後民族問題は深刻を深めていく。

1908年、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ両州を占領したことから、それまでくすぶっていた大セルビア主義が高揚し、ロシアとの関係も悪化した。そして1914年、皇位継承者フランツ・フェルディナント大公夫妻がボスニアの州都サラエボでセルビア人青年に銃殺されるという「サラエボ事件」がきっかけとなって、オーストリアのセルビアへの宣戦から欧州全土を恐怖のどん底に陥れる第一次世界大戦が始まる。長引く戦争、ロシアのレーニン政府の戦線離脱など色々な要因が重なり、連合軍側は当初のハプスブルク帝国を解体しないという見解を踏み越え、チェコに独立を約束してしまう。帝国内の民族も続々と独立し盟邦ハンガリーさえもオーストリアとの完全分立を宣言し、ドイツ革命でドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が退位し、ハプスブルクの最後の皇帝カール1世も亡命した。

中欧に650年間君臨した帝国は1918年についに崩壊した。

その後、ハプスブルク一族はオーストリアへの入国を禁止された。1961年に至って、カール1世の長男オットー・フォン・ハプスブルクはオーストリア帝位継承権と旧帝室財産の請求権を放棄してオーストリア共和国に忠誠の宣誓を行い、オーストリアに帰国した。ハプスブルク家は現在でも、オットーやその息子のカールが欧州議会の議員となるなど、政治活動を活発に行っている。

なお、一般的には「ハプスブルク家」と呼ばれるが、正式な家名は現在でも「ハプスブルク・ロートリンゲン家(Habsburg-Lothringen)」である。

https://ja.wikipedia.org/

ハプスブルク家の重要人物たち

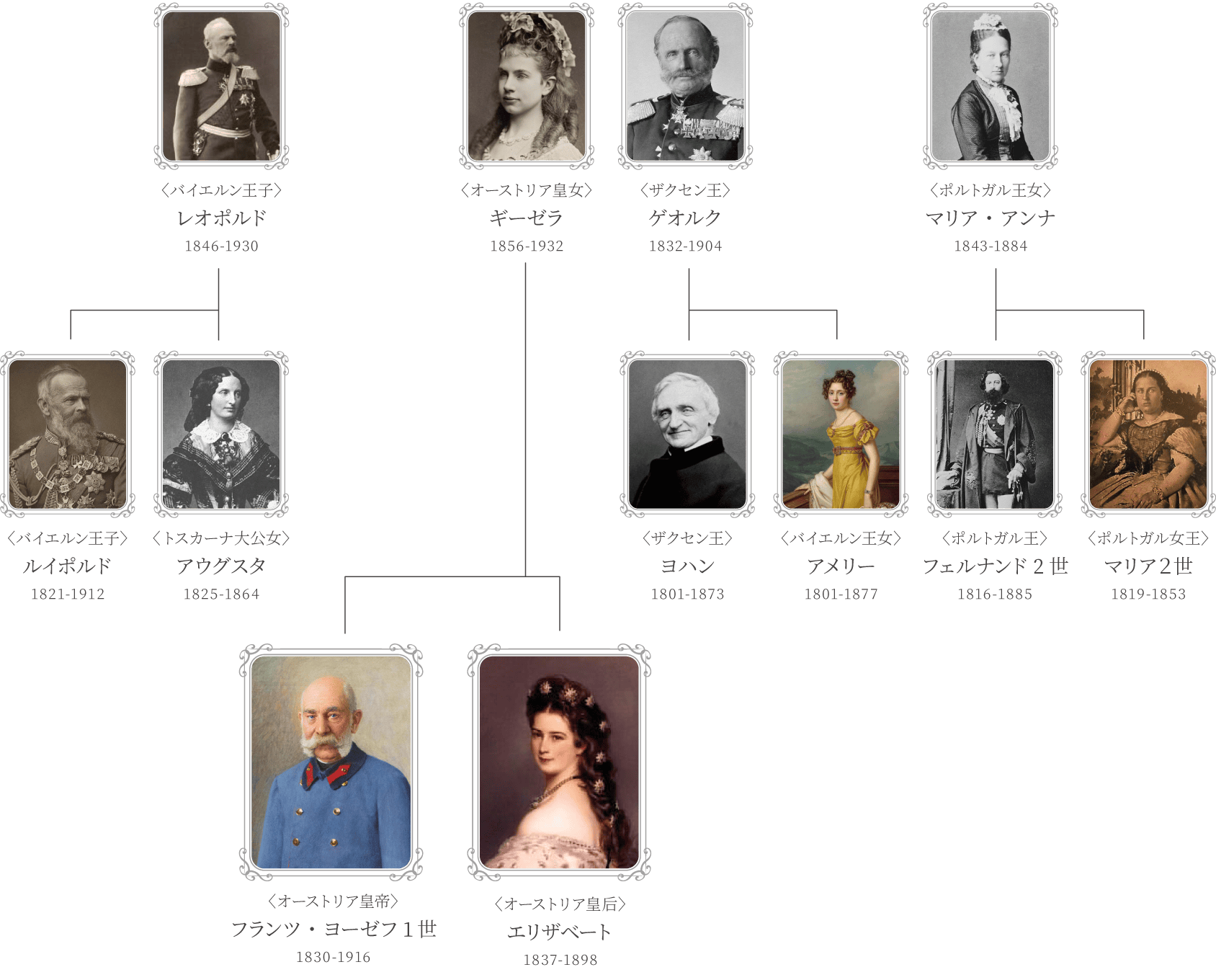

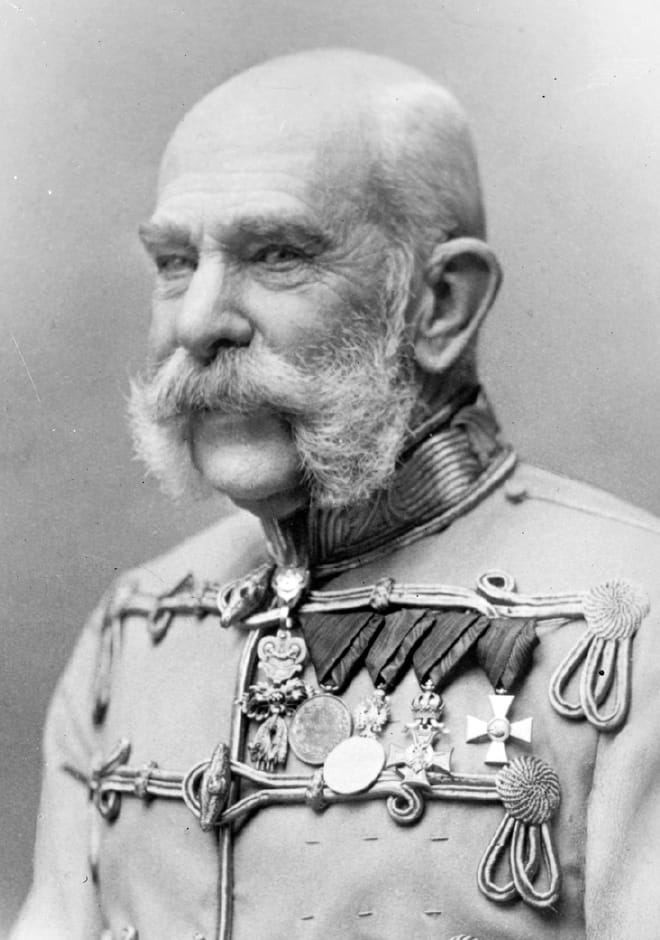

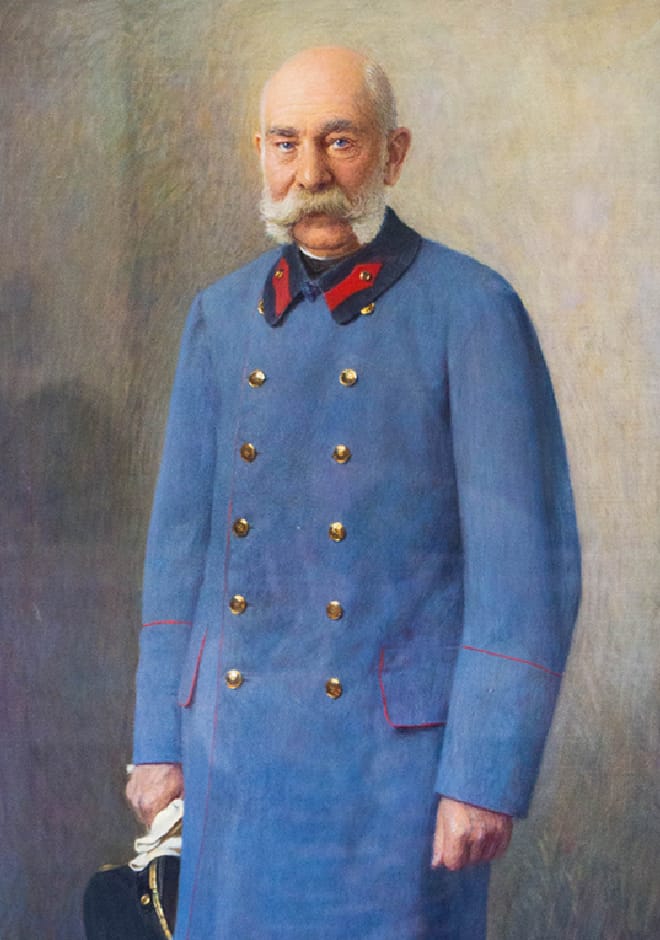

オーストリア皇帝 / ハンガリー国王

ボヘミア国王 / クロアチア王

1830年8月18日にウィーンで生まれる。

ハプスブルク=ロートリンゲン家出身で、オーストリア皇帝、ハンガリー国王、ボヘミア国王、クロアチア王、その他多くの称号を持ちました。1848年から死去する1916年まで、68年間にわたって君臨しました。

彼の治世は、オーストリア帝国の政治的、経済的、社会的混乱の時代となりました。しかし、彼はまた、オーストリア帝国の統一と繁栄に尽力した、強いリーダーでもありました。

フランツ・ヨーゼフ1世は、1916年11月21日にウィーンで亡くなりました。彼の死は、オーストリア帝国の崩壊を象徴するものでした。

ヴィッテルスバッハ

オーストリア皇后・ハンガリー王妃

1837年12月24日にバイエルン王国で生まれました。ヴィッテルスバッハ家出身で、ハプスブルク=ロートリンゲン家の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の妃となりました。

エリザベート王妃は、美貌と自由奔放な性格で知られていました。また、慈善活動にも熱心で、多くの病院や学校を建てました。

エリザベート王妃は、1898年9月10日にスイス・ジュネーブで暗殺されました。エリザベート王妃の死は、オーストリア帝国に大きな衝撃を与えました。

エリザベート王妃は、今でもオーストリアとハンガリーで人気があり、彼女の人生は、多くの映画や小説、ミュージカルの題材となっています。

オーストリア⼥⼤公 / クロアチア女王

ハンガリー女王 / ボヘミア女王

マリアテレジアは、1717年5月13日にオーストリア帝国で生まれました。

ハプスブルク家出身で、1740年から死去する1780年まで、オーストリア女帝、ハンガリー女王、ボヘミア女王、クロアチア女王、その他多くの称号を持ちました。

マリアテレジアは、ヨーロッパで最も強い女性の一人でした。彼女は、ハプスブルク家を守り、オーストリア帝国を繁栄させました。また、彼女は多くの改革を行い、オーストリア帝国の近代化に貢献しました。

フランス王妃

マリー・アントワネットは、1755年11月2日にオーストリア帝国のウィーンで生まれました。ハプスブルク家出身で、フランス国王ルイ16世の王妃となりました。

マリー・アントワネットは、美貌と贅沢な生活で知られていました。彼女は、政治に関心がなく、ファッションやパーティーを好んでいました。

マリー・アントワネットは、フランス革命の際、反革命の象徴と見なされ、1793年に処刑されました。彼女の死は、フランス革命の大きな転機となりました。

マリー・アントワネットは、今でも世界中で人気があり、彼女の人生は、多くの映画や小説、ミュージカルの題材となっています。

カスティーリャ王 / レオン王 / アラゴン王

ナバラ王 / バレンシア王 / マヨルカ王

ローマ皇帝

カール5世は、1500年生まれのハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝です。スペイン王カルロス1世としても知られており、1516年から1556年までスペインの王位、1519年から1556年まで神聖ローマ帝国の皇帝を務めました。

カール5世は、ハプスブルク家がヨーロッパで最も強力な王朝となる礎を築いた人物です。彼は、スペイン、ドイツ、オーストリア、ネーデルラント、イタリア、北アフリカなど、広大な領土を支配していました。また、彼はローマ教皇の権威を支持し、宗教改革に対抗しました。

カール5世は、ヨーロッパの歴史において最も重要な人物の一人です。彼の統治は、ヨーロッパの政治、経済、文化に大きな影響を与えました。

ローマ皇帝

ブルゴーニュ公 / オーストリア大公

マクシミリアン1世は、1459年から1519年まで神聖ローマ皇帝を務めたハプスブルク家出身の人物です。彼は、カール5世の祖父であり、ハプスブルク家がヨーロッパで最も強力な王朝となる礎を築いた人物です。

マクシミリアン1世は、父親のフリードリヒ3世から神聖ローマ皇帝の位を継承しました。彼は、隣国との婚姻政策によって、ヨーロッパの大半を帝国の領土としました。また、彼は、軍事力を強化し、帝国の統治力を強めました。

マクシミリアン1世は、芸術と文化の保護にも力を入れました。彼は、画家のアルブレヒト・デューラーやハンス・ホルバインなどの後援者であり、ウィーンに美術館を設立しました。